施工事例

スレート屋根重ね葺き及び屋根の部分改修工事の施工事例

Before

After

スレート屋根重ね葺き及び屋根の部分改修工事の施工事例

今回は屋根の大がかりな改修工事の例をご紹介いたします。

今回施工した邸宅は、比較的大きくて立派な家でした。正面の壁の一部と外構工事に同じおしゃれなタイルが貼られています。新築のときは人目を引く出来映えだったに違いありません。

軒裏には雨漏りのようなシミが見られましたが、家主さんの話では特に家内部の雨漏れもないとのこと。ところがそれが曲者なのです。つい油断するからです。

足場を伝って屋根に上ると、写真のように、絶望的な光景が広がっていました。

屋根はスレート瓦ですが、年月を経て色あせて剥げており苔さえ生えています。棟を包んでいる金属板もさびています。いくら下から見えないとはいえ、ここまで放っておかれては論外です。

このスレート瓦の素材は石綿が含まれるものです。丈夫な素材ですので定期的に塗料がしっかりと塗られていればここまでの有様にはなりませんでした。しかし、これだけではありません。そのことによって建物はもっと甚大な状況となっていたのです。

しかし、あきらめてはなりません。Afterの写真をご覧ください。このような状況でも改修工事をすれば、見事な屋根に復活するのです。とても同じ屋根だったとは思えないくらいです。ではどうしてこのように生まれ変わることが出来たのか。見てまいりましょう。

1

2

屋根は単に汚れていただけではありません。このように瓦がところどころ外れていたりずれていたりしていたのです。屋根は絶えず自然からの風雨や直射日射にさらされています。暑い季節にはふくらみまた寒い冬には縮んだり凍ったりさえしているのです。そうするとスレートを止めている釘やビスが錆びたり抜けたりします。だから写真のように、スレートがずれてしまうのです。やがてそこへ雨水が侵入します。そうしてスレ―トの下の木材を腐らせるのです。軒裏には雨水が浸水して、雨漏りした跡がありました。軒裏の板を剥いで見ると、内部は残酷な状況となっていました。

3

4

被害は外壁にも及んでいました。(3)の写真では、壁の表面が剥がれています。クラック(ひび割れ)も見えています。クラックの場合は建物が地震の震動などによって走ることもありますが、この剥がれは異常です、おそらく屋根裏を伝わった雨水がそのまま外壁内部にも入り込み、それが凍って膨張し、その結果、剥がれたに違いありません。そして多分、水分はそのまま壁内部にも下へ伝わって一階の外壁にまで及んだようです。その症状が雨戸の壁あたりに見られます(4)。このように、屋根の雨漏りによって、建物の基本的な構造体までも腐らせてしまい、家全体を弱らせることになってしまうのです。

今回の屋根は、家全体に被害が及ぶ一歩手前だったといっても過言ではありません。少し凄惨な写真が続きますが、まずはその状況をご覧いただきたいと思います。

5

6

7

8

9

言葉が出てきません。言葉がみつかりません。古いスレ―トを外すと、野地板は腐り、野地板を載せている垂木も腐り、垂木を支えている母屋も腐敗しており、破風板も軒板も腐っています。この惨憺たる光景は、火災で焼け落ちたか一瞬の爆風で吹き飛んだようにさえ見えてきます。立派な外観からはとても想像できない状況となっていました。

さて、果たしてここからどのようにして直していくのでしょうか。

10

11

まず、腐った野地板、垂木、破風板(10)、母屋、軒板を取り外し、新しいものと取り替えます。そして新しい野地板(11)を貼ります。大工事です。

12

13

14

壊れた庇が修復されたあと、下地が腐っていない部分には、既存のスレート瓦の上に合板の野地板が貼られてゆきます(12,13)。

なぜ古いスレートを外さないのかと疑問を抱かれるかもしれません。これを重ね葺き(カバー工法)といいます。古い瓦の上に新しい合板を貼りその上にまた新しい屋根材を載せるのです。つまり屋根を二重にカバーする。こうすることにより屋根の断熱性を高めたり遮音性を高めたりする利点が生まれるのです。もちろん耐水性や耐久性が増し加わることにもなります。

屋根はすっかり下地の野地板で覆われました。(14)。

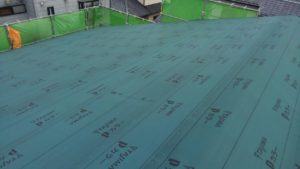

15

16

野地板を貼り終えたなら、その上にアスファルトルーフィング(防水シート)を貼っていきます(15)。このルーフィングは屋根を雨水から守る重要な役割を果たしています。もちろん瓦も雨風を防いでいるのですが、スレート瓦は一枚ものでなく複数を重ね合わせるものですから、構造的に防水が完全とは言い切れませんし、最表面であることから劣化も否めないものとなっています。それを補うのがこの防水紙です。ほぼ一枚もので綿密に張られるものですから、水を一滴も通しません。台風のような横殴りの雨にも強いです。つまりスレート瓦という主人に対する内助の功というところかも知れません。

隙間なくしっかりと防水シートが貼られました。(16)。

17

18

19

庇の中の修理がほぼ終わったようです。垂木も、母屋も、破風も、野地板もすっかり取り替えられました。あとは軒裏を塞げばほぼ出来上がりです。

ルーフィングの上に屋根材が敷かれました(17)。ガルバリウム鋼板です。ガルバリウムは、軽量のスレート瓦よりもまだ軽く、しかも丈夫です。また鋼板ですから錆に強いため耐久性が高く、耐震性にも優れています。そして耐褪性にも優れており、表面が滑らかですから汚れに強いものともなっています。さらに加工しやすくデザイン性にも優れていることから、特に最近では人気が高まっています。ただ、素材が基本的には薄いものですから耐候性に弱い傾向がありましたが、最近ではその欠点をカバーするために、その裏側に断熱材が充填されたものが出ています。それが今回この屋根に関しては、重ね葺き(カバー工法)によって補填されたかたちとなりました。そして屋根の最後の仕上げとして棟カバーが取り付けられました(19)。

屋根はすっかり修復されて、足場が外されました。建物は元の美しさを取り戻しました。結構たいへんな工事となりましたがもう安心です。

■ まとめ

建物で一番大切な所とはどこだと思いますか?まず基礎であり土台でしょう。次に柱や梁となる基本構造体です。そして屋根です。

これらは建物が長寿で生き続けるための最も大切な処です。

ですから今の住宅は、注文住宅にしろ、また建売住宅にしても、そうした重要箇所が10年保証とされています。建物の寿命のあり方は人間の身体の健康のあり方に例えることが出来るでしょう。人の健康も、病気になった時は、特にガンやそのほかの成人病の場合などは、まず早期発見また早期治療にかかることが強くすすめられています。発見が遅くしたがって治療も遅れると、その時はもう取り返しのつかない結果となりかねません。建物も同じです。

今回のこの家の補修工事がその一つの例となりました。もし、もう少し早く気付いていたならそしてもう少し早く屋根を点検していたなら、これほどの「大手術」を要しなかったかもしれません。おそらくスレートの部分的な修理と塗り替えだけで済んだことでしょう。手術台に例えられる足場工事も必要でなく、その経費は多分10分の一程度で済んでいたかも知れないのです。ですから早めの点検、早めの手入れを心がけましょう。

イエコマは、ぜひそのお手伝いをさせていただければと願っています。