施工事例

長持ちする家の誇り-H様邸瓦屋根葺き替え施工事例

Before

古い瓦ですが、コケやカビはみられません。また一枚一枚にコーキングが施されていてズレを防いでいます。定期的によく手入れされている状況がうかがえます。

After

After

仕上がりは今人気のガルバリウム鋼板です。この屋根材はアルミ、シリコン、亜鉛で構成されており、比較的安価で丈夫、また防水性が高いことで自然災害に強さを発揮します。瓦のようにズレる心配もありませし、また軽量であることから地震災害にも耐性の高いものです。

長持ちする家の誇り-H様邸屋根葺き替え施工事例

大和・斑鳩の法隆寺は、千年を誇る木造建築です。釘が一本も使われていないことでもよく知られています。木とはそんなに長く持つものでしょうか。

確かに持ちます。なぜなら、木は伐採されてからでも生命力を維持しているからです。その証拠に、たまに聞く話として、柱から新芽が出てきたという事もありうるのです。森の中でも、倒れた木から「ひこばえ」という新芽が生まれることが多くあります。ですから木は確かに生きており、したがって本来の強さを発揮するのは、何と柱となってから二百年から三百年を過ぎた頃だと言われています。

そのことを考えるなら、一頃の日本の木造住宅が25年から30年くらいで壊されたり、また経理の減価償却上で財産的価値がないとされるのは、何と横暴なことでしょう、また何とした資源の無駄遣いでしょう。今に、それを与えてくださっている神様から天罰が下るのではないかと心配です。

そのようなわけで、もし家の柱や梁また小屋組などの基本的な構造体を、しっかりとメンテナンスし、雨や嵐また地震などの自然災害から守るなら、たとえ古い家でさえしっかりと立ち続けるものです。今の日本でも、ちょっと田舎に入ったなら、優に百年を過ぎた農家なども決してめずらしくありません。

今回、屋根の葺き替え工事に着手されたA市のH様邸は、もう半世紀近い年月を経ています。でも普段からとてもよく手入れされているので、今でもしっかりと立っており、H様もまだこれからとの意気込みをお持ちです。それでは、その年季を価値として、それがどのように改善されて行ったかを見てまいりましょう。

懐かしい建材や施工の名残り

建物をはぐってみると懐かしい建材や施工法を見ることができました。何と壁には竹で編んだ「竹小舞」といわれる下地と土壁が見られました。そして外壁は、いまからおよそ半世紀以上も前にはポピュラーだった板金の「壁角波張り」仕上げとなっています。また屋根は、瓦の下地に土を置く「葺き土」施工となっています。それを目にした若い職人たちは、珍しかったようでしきりに感心していました。それらはいずれもこの家屋の歴史の深さを物語っています。

竹小舞の土壁

段違いの屋根下をはぐってみると、竹で編んだ下地が見えました(1)。これを竹子舞と言います。この下地の上に土の壁を塗って外壁としていました。とても懐かしい土壁です。でもこれが意外に断熱性、遮音性、保温性に優れていました。ただ残念なことに、洪水で壁が水に浸かると、そこの壁土だけが水に溶け流れ去って、後に竹小舞だけが露出して残されていた状況なども見られました。そのことで洪水の水位が計れた、というのは今だから笑えるお話かもしれません。

1 竹小舞に土壁が塗られています。

2 壁角波張りの外壁、板金仕上げ

当時はこれが一般的な外壁でした。比較的安価で施工性が良かったからです。ただ薄い鋼板ですから断熱性や遮音性には欠けていました。その頃は未だ断熱材も今ほど使われていませんでした。今でも時々古い倉庫や工場、また店舗などにみられる外壁です(2)。

土葺きの屋根

3

屋根瓦の下に土が葺かれていました。これは葺き土といって、屋根を重くして家を強風から守る役割を担っています。また地震に対しては、強震の場合、その揺れでわざと屋根瓦を落ちやすくすることによって屋根を軽くし、その事で家の倒壊を防ぐ仕掛けともなっていました。ところが今から約20年前の阪神淡路大震災での直下型地震では、その震波が揺れというよりは上下の直下型でしたから、これが逆に重圧となって、皮肉にも25万棟にも及ぶ家の倒壊を招く結果にもなりました。今では殆んど見られない施工方法です。

土葺きの屋根

4 土葺きの下地

5

葺き土を取り除いて綺麗にし、新しい野地板を貼っていきます。

6

7

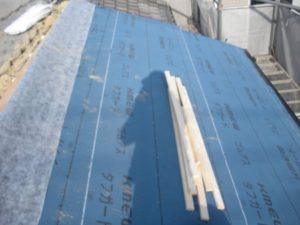

野地板の上に下葺き材を貼ってゆきます。これを貼ることによって、万一、瓦から漏れた雨でもこれで防ぐことができます。これをルーフィングと呼んでいます。

ルーフィングの上にガルバリウム鋼板が取り付けられていきます。

8

9

鋼板のつなぎ目などはこのようにしっかりと防水のコーキングが施されました(8)。

見事な葺き替えとなりました(9)。あとは棟板金を被せて仕上がりとなります。このガルバリウム鋼板は腐食に強く、耐用年数の高いものです。またスレートと同じくらいの安価性となっていて最近では人気が高まりつつあります。鋼板製ですから薄いのですが、最近では元のスレートの上にガルバリウム鋼板を葺き、断熱性や遮音性を補った「カバー工法」による葺き替えも普及しています。

■ まとめ

古い建物ですが、それを維持するために、H様は絶えず家のメンテナンスを心掛けておられます。木の家は雨や湿気に弱いですが、このようにマメに手入れをすることによって、木の持つ本来の強さは保てるのです。ですから、25年や30年使っただけで取り壊してしまうことは勿体ないと言えます。「これからが現役なのに」と嘆いている木のつぶやきが聞こえてきそうな気がします。家はもちろん耐震性をも考えなければなりません。けれども最近では、多種類の金物などで、補強工事を行う事さえ出来る時代です。確かに新しい家も魅力ですが、無理をして何千万円、そして返済が30年以上というローンを組むのであれば、住み慣れた我が家を大切にして、そのローンの何十分一かで改善する方が、総体的な人生の意味において、豊かに暮らすことだ、ということもできるかもしれません。人の人生にはそれぞれ価値観の相違があり、その選択は各人に任されていますが、今回のように、特に家の年季の良さにこだわられているH様は、「法隆寺に勝つくらい頑張る」との冗談で締めくくられました。