漏電は一般家庭でも起こりうる現象で、感電や火災などの事故を引き起こします。

普段何気なく使っている電気機器が突然漏電して感電や火災が起きたり、ブレーカーが落ちて電気が使えなくなったりしたら困りますよね。

この記事では、漏電の原因や漏電を起こさないための対応を紹介します。また、漏電が起こった時にどうすればよいかも説明するので、安全に電気を使うための参考にしてください。

漏電とは

「漏電」とは、電気製品や配線などの電気が通る回路から電気が漏れる現象です。

電気製品や配線は、ポリエチレンなどでできた絶縁体で電気が漏れないようにコーティングされています。そのため、通常は触っても感電することはありません。

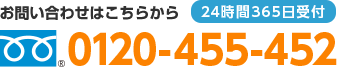

しかし、経年劣化などにより絶縁処理が破損したり電気製品が水に濡れたりすると、電気が正常な回路から漏れだします。

普段何気なく使用している製品に通っている電気ですが、家庭用でも相当強いエネルギーを持っています。漏電すると感電や電気火災などの深刻な事故につながるのです。

また、漏電に似た電気の事故に「ショート(短絡)」があります。ショートとは、電気が正常な回路から外れ、コードの銅線の間やプラグの電極の間などに一気に流れる現象で、コードの傷やプラグに溜まったホコリなどが原因で起こります。

漏電では電気製品などを通じて家屋や地面に向けて電気が漏れた状態が続くのに対し、ショートでは大量の電流が瞬間的に一気に流れる点が異なります。

電気配線がショートすると大量の電流が流れて電気製品が破損したり発火したりする事故につながるので、漏電同様に注意する必要があります。

漏電から私たちを守るブレーカー

漏電やショートなどが起きた時に電気を遮断し、深刻な電気事故が発生するのを防ぐのがブレーカーです。ブレーカーの仕組みや、ブレーカーが落ちた時の対処法を確認しておきましょう。

ブレーカーの仕組み

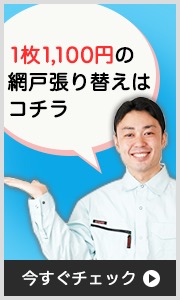

ブレーカーは分電盤(電気を屋内に分配する装置)に取り付けられている電気の遮断器です。想定以上の電流や漏電を検知するとブレーカーのスイッチが下りて電流が遮断されます。これを「ブレーカーが落ちる」といいます。

ブレーカーには3つの種類があり、それぞれ役割が異なります。

| アンペアブレーカー (図の赤枠) |

電力会社との契約以上の電気が使用されると電気を遮断する (電気メーターに内蔵されている場合もある) |

|---|---|

| 漏電ブレーカー (図の緑枠) |

屋内のどこかで漏電があった場合に作動し、家全体の電気を遮断する |

| 安全ブレーカー (図の青枠) |

屋内のエリアごとに分けられ、それぞれのエリアで想定以上の電流が流れた時に電気を遮断する |

漏電が起こると漏電ブレーカーが落ち、建物内の電気を遮断して事故を防ぎます。

ブレーカーが正常に作動していることによって、強力なエネルギーを持つ電気を安全に利用できているのです。

漏電によってブレーカーが落ちた時の対処法

漏電が発生したことを検知すると、漏電ブレーカーが落ちて家の電気を遮断します。

危険な漏電が起きていると思うと慌てがちですが、以下を読んで落ち着いて対処しましょう。

電気工事店に連絡をする

漏電の原因の特定や漏電している場所の修理は、自身で行うことは困難です。電気工事店に連絡し、点検と修理を依頼しましょう。

ブレーカーの操作で漏電箇所を確認する

漏電ブレーカーが落ちると、家じゅうの電気が使用できなくなります。電気工事店がすぐに来てくれるとは限らないので、以下の手順で漏電箇所を特定しましょう。漏電している場所が特定できれば、他の場所では修理を待たずに電気を使うことができます。

- 1. すべてのブレーカー(アンペアブレーカー、漏電ブレーカー、安全ブレーカー全部)を下げる

- 2. アンペアブレーカーを上げる

- 3. 漏電ブレーカーを上げる

- 4. 安全ブレーカーを1つずつ上げて漏電箇所を探す。漏電している場所の安全ブレーカーを上げると漏電ブレーカーが落ち、漏電箇所のおおよその特定ができる。

- 5. 漏電している部分の安全ブレーカーは下げたまま、他の安全ブレーカー、漏電ブレーカー、アンペアブレーカーを上げる。

電気製品の確認

漏電を起こした電気製品や配線は危険なので廃棄します。

また、漏電した電気製品や配線と同じコンセントを使用していた電気製品は、漏電によって大量の電気が流れて故障しているかもしれません。漏電で電気製品に問題が生じていないかを電気業者に確認してもらってから使用を再開すると安心です。

漏電の原因

一般家庭での漏電の主な原因には以下のものがあります。

気付かないうちに漏電しやすい状況になっていないか、電気製品や配線を確認してみてください。

電気製品の劣化

電気製品内部の配線も絶縁処理がされていますが、長年使用し続けると、絶縁が劣化し漏電の原因となります。

エアコンや洗濯機など、家電製品の一部には安全に使用できる期間の目安(設計上の標準使用期間)を定めているものもあります。古い電気製品は漏電の危険があることに注意が必要です。

配線やプラグの劣化や破損

長年使用していると、コードやケーブルの絶縁も劣化します。

また、コードを束ねたり電気製品に巻き付けたりして使用すると、絶縁が傷ついたり内部の銅線が破損したりするなどのおそれがあります。

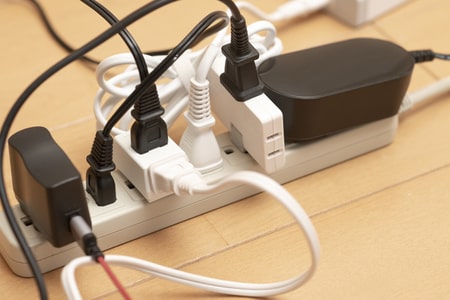

タコ足配線

コンセント1カ所あたりの電流の上限は15Aと決まっていますが、タコ足配線で電気製品を使用すると、上限以上の電流が配線に流れがちです。その結果配線が発熱して劣化を早め、漏電につながります。

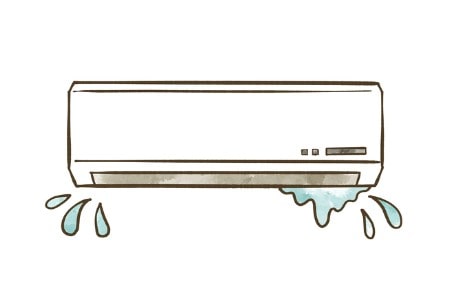

水漏れや結露、雨漏り

電気製品からの水漏れや雨漏りが配線を濡らし、絶縁部分の傷などからコードの内部に水が入って漏電の原因となることもあります。

水気のない場所でも、冬の結露が漏電の原因となる場合があるので注意しましょう。

小動物による配線被害

ネズミやペットが配線をかじったり、ゴキブリが家電の内部に侵入して配線を破損させたりすることで漏電が起こるケースもあります。

※参考:「身近な動物が思わぬ火災事故を引き起こします」(製品評価技術基盤機構)

塩害

沿岸部では、塩分を含んだ水分が屋外で使用する電気製品のケーブルや電気製品の内部に浸入し、破損や漏電の原因となります。

塩分を含んだ水が外壁のひび割れや劣化した部分から壁の内部に浸入し、壁内の配線を腐食させ、漏電の原因となることもあります。

漏電の危険性

普段問題なく使えている電気ですから、「漏れているから危険」といわれてもイメージが湧きづらいかもしれません。

漏電は以下のような重大な事故につながるおそれがあることを知っておきましょう。

感電

漏電が引き起こす事故として、まず挙げられるのが感電です。

以下の表は、感電で人体に流れる電流の大きさとその影響を表したものです。

| 1mA | ピリッとする程度、電気を感じる程度 |

|---|---|

| 5mA | 痛みや苦痛がある |

| 10mA | 我慢できないほどの苦痛がある |

| 20mA | 筋肉がけいれんして身体の自由が奪われ、呼吸困難になる。 |

| 50mA | 短時間の感電でも生命の危険がある |

| 100mA | 心室細動※など、致命的な状態になる |

※心臓内の部屋(心室)がけいれんして細かく震え、血流を送り出せなくなる状態のこと。

1つのコンセントには15A(アンペア)、つまり15,000mA(ミリアンペア)の電流を流せるので、家庭用の電源でも漏電が起これば致命的な感電事故につながるおそれがあることは明白です。

ただし、人体には電気抵抗(電気が流れることに抵抗する力)があるので、漏電がただちに深刻な感電事故を引き起こすわけではなく、しびれや痛みだけで済むことも多いです。しかし、体や手が濡れて電気抵抗が低い状態になっている場合などには、やけどなどの大きな事故につながる可能性があります。

火災

漏電やショートによる火花(スパーク)が室内の可燃物に引火して火災を引き起こすことがあります。

電気製品の故障

漏電した電気製品やケーブルと同じ配線につながっている電気製品は、許容量を超える大量の電流が流れることで故障するおそれがあります。

漏電のサイン

漏電してしまったら、感電や火災事故が起こる前に対応したいですよね。

以下の現象が起こったら、家の中のどこかで漏電しているおそれがあります。漏電のサインにいち早く気づけるよう、おぼえておきましょう。

漏電ブレーカーが落ちる

2005年以降の新築住宅の100%、住宅全体の9割で漏電ブレーカー(漏電遮断器)が設置されており、漏電ブレーカーでほぼ確実に漏電を検知することができます。

ただし、漏電している量が少なければ漏電ブレーカーが落ちず、漏電に気付けない可能性もあります。後述する「漏電ブレーカーの点検をする」の項で解説する方法に従って漏電ブレーカーを定期的に点検する習慣をつけておきましょう。

電気製品の金属部分や電気製品に触れた時にビリビリする

電気製品に触れた時にビリビリしたら、漏電した電気に感電している状態です。これは、漏電している電気量がわずかで漏電ブレーカーでも検知できないケースや漏電ブレーカーが故障しているケースで起こる可能性があります。

漏電ブレーカーが落ちてない場合でも電気工事店に点検を依頼しましょう。

電気代が急に高くなった

漏電ブレーカーの故障などで漏電が検知できない場合、電気を多く使った覚えがないのに電気代が高くなることもあります。

漏電ブレーカーの動作点検をして漏電していないかどうかを確認してみましょう。

※参考:「ブレーカー・分電盤:住宅分電盤を取り巻く歴史・環境」(パナソニック)

「自然災害(地震)時における電気火災防止への対応について」(経済産業省)

漏電による事故を予防する5つの対策

漏電による事故を防ぎ安全に電気を使用するために気をつけるべき5つの対策を紹介します。

アース線を必ず設置する

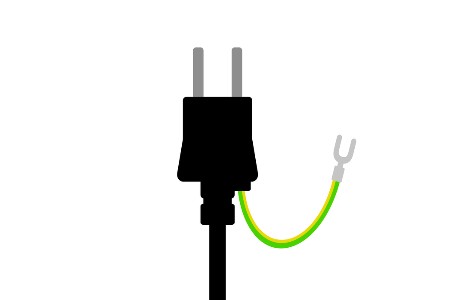

アース線とは、電気製品から漏電した電気を地面に流すための線です。

屋外で使用する電気製品や、水気の多い場所で使用する電気製品は、アース線の設置が義務付けられています。

アース線の設置が必要な電気製品の例として、以下のものが挙げられます。

- 洗濯機

- 電気温水器

- 衣類乾燥機

- 電子レンジ

- 冷蔵庫

- エアコン

- 室外機

アース線の取り付けには、コンセント側にアース専用の接続口が必要です。一般的な2穴のコンセントではアース線の取り付けができません。

一般的な2穴のコンセント

アース線専用の接続口付きコンセント

万が一漏電が起こっても最低限の被害で済むよう、コンセントをアース対応にする工事も検討しましょう。

漏電ブレーカーの点検をする

漏電の事故を防ぐためには、まず漏電ブレーカーが正常に作動している必要があります。もし漏電ブレーカーが故障していたら、漏電している配線や電気製品に大量の電気が流れて、火災を引き起こしたり感電したりするかもしれません。

漏電ブレーカーの横には「テストボタン」があり、漏電ブレーカーが正常に作動していることを簡単に確認することができます。1年に1回など、定期的にテストボタンを押して正常に作動していることを確認しましょう。

テストボタンの操作方法は以下のとおりです。

- 1、 漏電ブレーカーのスイッチが「入」になっていることを確認する

- 2、 テストボタンを押す

- 3、 漏電ブレーカーが正常に作動している場合は、漏電ブレーカーのスイッチが「切」になる

- 4、 漏電ブレーカーが故障している場合は、テストボタンを押しても漏電ブレーカーのスイッチは「入」のまま変化しない

テストボタンで漏電ブレーカーの故障が判明したら、電気工事業者などに連絡をし、できるだけ早く修理を行いましょう。

タコ足配線に注意

タコ足配線では、コンセントやコードが過熱して劣化しやすく、漏電につながりやすいです。タコ足配線で複数の電気製品を同時に使用すると、1つのコンセントで利用できるアンペア数の上限である15Aを超えるおそれがあります。20Aを超えないと安全ブレーカーは落ちないため、コンセントやコードに過剰な負荷がかかるのです。

延長コードや電源タップを使用する際は、1つのコンセントで利用できるアンペア数の上限である15Aを超えないように注意しましょう。

たとえば「電気カーペット(3畳用全面8A)と掃除機(強モード10A)」を1つのコンセントから電源を取って同時に使用すると、15Aを超えてしまいます。

電気製品のアンペア数の概算は、消費電力量(W単位)を100V(一般家庭用の電圧)で割って求めることができます。

使用する電気製品の数に対してコンセントが足りない場合は、コンセントを増設する方法もあります。

水気や湿気の多い場所での電気の使用に注意

水分は電気を通しやすいため、浴室や洗面所、台所など水気や湿気の多い場所で電気製品を使用すると電線をショートさせ電気製品の破損や漏電につながるおそれがあります。

水回り以外の部屋でも、結露で配線や電気製品が濡れて漏電することもあります。結露はさらに、コンセントとプラグの間に溜まったホコリを湿らせて「トラッキング現象」という現象を引き起こすこともあります。

トラッキング現象とは、湿ったホコリの間を電流が流れ、発火する現象のことです。火災などの重大事故につながるおそれがあるため、プラグやコンセントの周囲をこまめに清掃し予防しましょう。

また、雨漏りで壁の内部に収められた配線がショートしたり漏電したりするケースもあるので、雨漏りは放置せずに修理を行いましょう。

劣化・破損した電気製品やコードは使用しない

絶縁部分に傷がついたコードは漏電や感電の危険があるので、使用しないようにしましょう。

また、経年劣化した古い電気製品や破損した電気製品は、内部の電気系統で絶縁が破損し、漏電するおそれがあります。古い電気製品で不調が起こる場合は無理をして使用を続けず、新しく買い替えることも検討しましょう。

まとめ

家庭の電気は、配線や機器の劣化などがあれば、そこから漏電が起こることがあります。

感電や火災などの危険もある漏電ですが、漏電事故を防ぐ対策や漏電の対処法を知っていれば、深刻なトラブルを防ぐことができます。

水回りの家電にはアース線を設置し、漏電ブレーカーが落ちた時の対処法を確認しておくと安心です。また、もし漏電ブレーカーが落ちた時は、業者に点検を依頼することも忘れずに。そして、漏電ブレーカーの点検や電気を使う環境が漏電を起こしやすい状況になっていないかを確認し、安全を心がけましょう。

この記事を読んで、事故を防ぎ、安全に電気を使う方法をご確認ください。