※複数のサービスメニューは受付できません。

※初回限定価格はイエコマを初めてご利用いただく際に、【1サービスにのみ適用】できる初回特典となります。

※現地調査が必要となります。

※程度により補修できない場合もあります。

※床暖房がある場合は修繕不可です。

※賃貸物件、集合住宅(アパート・マンション)、ビル、店舗、工場等の作業はお受けすることができません。

※作業は居住部分に限ります。

※一戸建ての場合でも、借家や戸建所有者が居住していない戸建については対応することができません。

※床材の傷みが酷い場合は修繕不可です。

※当初の施工不良による床鳴り、きしみに関しては改善できない場合もあります。

※階段や2階、3階の床は対応不可となります。(1階床部分のみ対応)

※剛床工法の場合は対応不可となります。

目次

その床鳴り・沈み・きしみは、ストレスになってませんか?

- 室内を歩くたびに「キーキー」や「ギーギー」と不快な音がする

- 部屋の床の一部が、踏むと少し沈む感覚がある

このような状況が何カ月も続くのは、やはりストレスですよね。

原因・場所別に見る床鳴りの種類

床鳴りは、原因や場所によって、いくつかの種類があります。

原因別に見る床鳴りの種類

原因別の主な床鳴りの種類は、次の7つです。

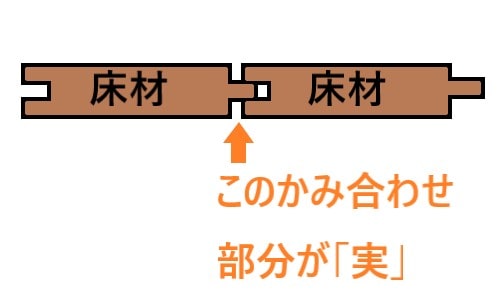

フローリング材(床材)のかみ合わせ部分がこすれる「実鳴り」

湿度の変化による木材の乾燥などによって、フローリング材同士のつなぎ目にすき間ができ、その結果フローリング材同士がこすれて音が出ることがあります。

冬など乾燥する季節に生じやすいタイプの床鳴りです。

このタイプの床鳴りは、フローリング材同士のつなぎ目部分を実(さね)と呼ぶことから、「実鳴り(さねなり)」ともいいます。

壁とフローリング材のこすれによる床鳴り

壁とフローリング材が接する部分は、木材が湿気を吸って少し膨張することを見越して、わずかですが隙間が空くように施工されます。

しかし、隙間の空け方が足りなかったり、経年で建材の変形やずれが起こったりすると、壁と床がこすれて床鳴りの原因となります。

フローリング材とフロア釘(くぎ)のこすれによる床鳴り

フローリング材を下地(フローリング材の下にある、床の土台部分)に固定するために打ち込んである釘(フロア釘)が、フローリング材にこすれて音がしている可能性もあります。

このタイプの床鳴りは「釘鳴り(くぎなり)」とも呼ばれます。

原因としては、経年劣化やフローリング材が乾燥して収縮することで釘との間に隙間ができることなどが考えられます。

フローリング材と下地のはがれによる床鳴り

フローリング材と、フローリングの下の下地がはがれて隙間ができた状態も、床鳴りの原因となります。

下地とフローリング材は接着剤で密着させてありますが、経年劣化や湿度の変化による木材の収縮、接着不良などの原因で接着剤がはがれることがあるのです。

下地部分の固定のゆるみによる床鳴り

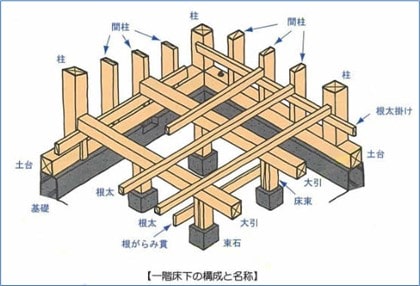

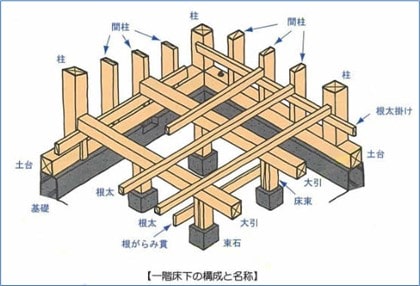

下地の根太(ねだ)※や大引(おおびき)※を固定している釘がゆるみ、床下がきしんで床鳴りの原因となっている場合があります。

※根太:床の下地を張るために大引の上に等間隔に渡してある木材

※大引:床と根太を支える、木材の部材

下地部分のゆがみによる床鳴り

木材の経年劣化などによって床の下地に歪みが生じ、床と下地の間に隙間が生じて、床鳴りが発生することもあります。

シロアリ被害による床鳴り

床下にシロアリが発生すると、食害によって下地の強度が失われ、床を踏むと沈みこむ現象がみられるようになります。

この場合も床材がたわみ、床鳴りが生じます。

発生場所別に見る床鳴りの種類

床鳴りの音の発生場所は、大まかに次の3つに分けられます。

床材自体から音が鳴っているように聞こえる

こすれるような「キシキシ」「キュッキュッ」という音が床材自体やそのすぐ下で音がしているように聞こえる場合、実鳴りやフロア釘のこすれが原因と考えられます。

床と壁が接している部分で音が鳴っている

壁に近い部分でこすれるような音がしているのは、壁とフローリング材のこすれが原因の床鳴りである可能性があります。

床下の深い場所で音が鳴っている

フローリング材やそのすぐ下ではなく、より深い場所で音がしている場合、根太や大引など床の基礎部分で緩みやゆがみが生じている可能性があります。

床鳴りの危険度を見分けるポイントと対処法

床鳴りがすると、家屋に重大なトラブルが起こっているのかと不安になる人もいるでしょう。

しかし床鳴りはさまざまな原因から起こるもので、様子見をしてもいいタイプの床鳴りもあります。

床鳴りの危険度を見分けるポイントと対処法を解説します。

危険度の低い/高い床鳴りとは?

床鳴りは、大きく分けて次の2パターンがあります。

- 下地に異常はない床鳴り(危険度の低い床鳴り)

- 下地の異常が疑われる床鳴り(危険度の高い床鳴り)

下地に異常はない床鳴りは、ひとまず様子見でも問題はありません。

数か月以上音が続いてストレスになる場合に、補修を検討するかたちでもよいでしょう。

下地の異常が疑われる床鳴りは、早めに業者に見てもらうべきです。

床の下地の傷みを放置していると、傷みの程度がひどくなったり、傷んでいる範囲が広がったりする恐れがあります。

下地の傷みの程度や範囲が大きくなると、床が大きく沈んで生活に支障が出たり、地震の際に傷んでいた部分が折れて床が抜けたりすることもあり得ます。

危険度の低い床鳴り

床の表面近くで「キュッキュッ」「キシキシ」と高い音が鳴っている場合は、実鳴りや、フローリング材と釘のこすれによる床鳴り(釘鳴り)など、床表面近くの床鳴りである可能性が高いです。

問題が起きているのは床表面近くであり、下地に問題が生じているわけではないので、対処を急ぐ必要はありません。

新築やリフォーム直後の住宅でも実鳴りは起こることがありますが、フローリングに使用されている木材の水分量が落ち着くと自然に鳴らなくなることもあります。

実鳴りは市販の補修剤を使用してDIYで補修できる場合もあるので、気になる人は自身での補修を試してみてもよいでしょう。

危険度が高い床鳴り

以下のいずれかに当てはまる床鳴りは、早めに業者に見てもらった方がよいでしょう。

床鳴りと同時に床板のたわみも見られる場合

床の上に乗ると、床板が沈み込むようにたわむ場合は要注意です。

なぜなら、根太や大引など、床を支える下地部分が下がったり歪んだりしている恐れがあるからです。

また、洗面所やキッチン、トイレなど水回り設備の床がたわむ場合は、漏水によって木材が

腐食している恐れもあります。

床の下地の一部の不具合なら、床板をはがさずに部分的な補修で対応できることも多いです。しかし、下地の広い部分で不具合がみられる場合は、フローリング材をすべてはがしてからの補修が必要になることもあります。

床にたわみが生じたら、不具合が進行する前に、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。

シロアリの食害が疑われる場合

床鳴りに気づいたら、シロアリの兆候が家に見られないか確認した方がよいでしょう。

もしも、「シロアリの兆候かもしれない」と思われるものが見られたら、シロアリ点検・駆除の業者に一度見てもらいましょう。

先述した通り、シロアリ被害が原因で床鳴りが起こることもあります。

シロアリ被害は、対処が早いほど軽く済み、傷んだ箇所の補修やシロアリ駆除にかかる費用も少なく済むので、早期に発見・対処することが重要です。

シロアリの兆候の代表例は蟻道(ぎどう)です。

蟻道とは、日光を嫌うシロアリが移動するための通り道です。土や木くずをシロアリの分泌物で固めたもので作られます。

蟻道が作られる場所は、基礎(家の土台となっているコンクリート部分)や床下などです。

家の外に出て、外壁の下の方のコンクリート部分(基礎)をチェックしましょう。土でできた太い筋のようなものがあったら、それは蟻道かもしれません。

床下もチェックするのが望ましいですが、床下は暗く狭く動きづらい場所なので、無理はしないようにしましょう。

もし自分で床下に入る場合は、次のような装備で臨みましょう。

- 1. 汚れてもよい長袖・長ズボン

- 2. マスク

- 3. ゴーグル

- 4. 軍手

- 5. 動きやすい靴

- 6. 頭を覆うタオル

- 7. 懐中電灯

床下には、点検口から入ることができます。点検口は台所などにあることが多いです。

「自分で見た限り、蟻道はなさそうだけど、シロアリが潜んでいないか不安」という場合は、専門の業者に点検を依頼するのも選択肢の一つです。

イエコマは、戸建て住宅のシロアリ点検も承っております。

「床鳴りを放置すると床が抜ける」は本当か?

「床鳴りはすぐに補修しないと危険」「放置したら床が抜けて高額な修理費用がかかる」などと不安に思っている人もいるでしょう。

しかし、床鳴りは床の土台部分に影響しない場所で起きることも多いです。

湿度の変化でフローリング材が収縮する実鳴りなどは、様子見をしているうちに自然に解消することもあるほどです。業者に依頼する場合も、慌てる必要はありません。

注意するべきなのは、床鳴りと合わせて、床の沈みやシロアリの兆候が見られる場合です。

放置すると下地の傷みの程度や範囲が広がり、より高額な補修費用が必要となってしまうため、早めに専門の業者を呼ぶべきです。

床鳴りの補修にかかる費用は?

床鳴りの補修を専門業者に依頼した場合にかかる費用の目安は、以下のとおりです。

| 実鳴り | 数千~1万円前後 |

|---|---|

| 釘鳴り | 1~2万円前後 |

| 床材と下地の接着剤がはがれていることが原因の床鳴り | 数万円 |

| 壁と床材のこすれが原因の床鳴り | 数万円 |

| 下地の不具合 | 数万円~ |

※1カ所あたりの金額です。床鳴り箇所が1部屋あたりの金額ではありません。

ただし、床鳴りを含め、住宅の補修費用はさまざまな条件によって変わることに注意しましょう。

また、下地部分の不具合で床鳴りがしている場合、その程度によっては10万円以上かかることもあります。

補修そのものの費用に加えて、業者が現場に赴くための手数料として出張料がかかるのが一般的です。出張料は数千円を見込んでおきましょう。

イエコマの床鳴り・沈み・きしみ修繕

気になる床鳴りや少しの沈み・きしみは、イエコマにご相談ください。

イエコマなら、初回限定価格(税込)で、

1ヵ所 7,700円!

2ヵ所目以降 +2,200円/ヵ所!

出張料無料!

で補修させていただいております!

現地調査・お見積りは無料で、お問い合わせも24時間365日受付中です。

まずは一度、イエコマまでお気軽にご相談ください。

- こちらの記事もチェック

-

要確認!フローリングの張替えをする前に知っておくべきこと

2017.1.5イエコマ編集部

DIYによる床鳴りの補修

実鳴りは、DIYでも補修しやすい種類の床鳴りです。

実鳴りの補修方法や、DIYの注意点を紹介します。

床鳴りの補修方法(実鳴りの場合)

床の実鳴り補修で用意するものは以下です。

床鳴り補修材

フローリング材が組み合わさった実の部分の滑りを良くする潤滑剤です。

「床鳴り止まるんです」「床鳴りピタット」などの商品が販売されています。

出典:ハウスボックス

画像引用:高森コーキ株式会社公式オンラインショップ

マスキングテープ

補修剤を注入するのはフローリングの溝の部分なので、それ以外の場所に補修剤が付着して汚れるのを防ぐために、溝の両脇に貼ります。

補修剤をふき取るための布

補修剤が思わぬ場所に垂れた場合に備え、補修剤をふき取る布類を用意しておくとよいでしょう。

キッチンペーパーでも代用可です。

掃除道具

フローリング材同士のつなぎ目の溝を掃除する道具です。歯ブラシや綿棒が便利です。

補修の手順

- 1. 音に注意しながら床の上を歩き、実鳴りしている場所を特定する

- 2. 補修剤を注入する溝の部分にゴミや古いワックスなどが溜まっている場合は、綿棒やブラシなどで掃除し、ゴミを取り除いておく

- 3. フローリングの溝に沿って両脇にマスキングテープを貼る

- 4. 10~15cmの長さの範囲で、溝に補修剤を注入する

- 5. 補修剤を浸透させても改善しなかった場合は、補修剤を注入する範囲を広げてみる

- 6. 浸透しなかった補修剤をふき取り、マスキングテープをはがす

床鳴りをDIYで補修する場合の注意点

床鳴り補修のDIYは、次の点に注意しましょう。

床暖房付きの床は実鳴りであっても業者に依頼する

床暖房が設置された床は、DIYで床鳴り補修を行ってはいけません。

不用意に補修剤を注入したり釘を打ったりすると、床下にある設備を故障させるおそれがあるためです。

床暖房設備の修理はフローリングをすべてはがして行うことが多いため、高額です。実鳴りであっても自身での修理は行わず、専門業者に依頼しましょう。

必ず上手くいくとは限らない

床鳴りは、原因や場所の特定が難しいことも多いです。

「実鳴りだろうと思い、実鳴り補修グッズを買って使ってみたが、音が止まない」などのこともあり得ます。

実鳴り以外の床鳴りのDIY補修は慎重に

床の表面近くで発生している床鳴りであれば、実鳴り以外の床鳴りでも、DIYでの補修は可能です。

ただし、DIYにチャレンジするかどうかは、作業の難易度や失敗した場合のこともよく考えてから検討しましょう。

実鳴り以外の床鳴りの補修方法は、失敗するとフローリングや壁、巾木(床と壁のつなぎ目に設置されている部材)を傷つける恐れがあり、難易度が高いです。

| 床鳴りの種類 | 補修方法 |

|---|---|

| フロア釘が緩んでこすれて音がする場合や、下地とフローリングの接着剤がはがれてコツコツぶつかる音がする場合 | カクシ釘(釘の頭部分が折れるようになっており、釘を打った後に頭部分を折ることで、釘が目立たなくなる)を打つ、またはキリやドリルで小さな穴を開け、樹脂製接着剤を注射器で注入する |

| フローリングと壁が干渉してこすれる音がする場合 | 巾木を外して、壁とフローリングの間にカッターやノコギリを差し入れて隙間を作った後、巾木を元に戻す |

問題のなかった壁や床の修理まで必要になりかねないので、自信がない場合はプロに依頼することをおすすめします。

床鳴り以外のフローリングの不具合

床鳴りがする床では、床の沈みや浮きも見られる場合があります。

その場合は、床鳴りと合わせて業者に直してもらうのがおすすめです。

床の沈み・浮きの原因や、修理費用の目安を紹介します。

床の沈み

上を歩くと床が沈んだり、床の一部が沈み込んで元に戻らない状態だったりする現象です。

床の沈みの原因

床が沈む原因としては、以下のものが考えられます。

- 根太や大引、または床束(ゆかづか)※や束石(つかいし)※の劣化で床を水平に支えられていない

- 地盤沈下の影響で床の基礎が沈んだ

- 本棚など重量のある家具を長期間同じ場所に置いたために基礎に歪みが生じている

- シロアリの食害で床の基礎の強度が低下している

※床束:大引を支える部材

※束石:床束を支える部材

床の沈みの補修費用

床の沈みの補修費用は、原因箇所の範囲や劣化の度合いによって異なります。

床束や束石を1カ所交換するだけであれば、1カ所あたり1万円前後での補修が可能です。しかし、根太や大引を撤去してやり直す場合は、床の全面張り替えとなり、数十万円の費用がかかる場合もあります。

床の浮き

フローリングが元の水平面よりも上に浮く現象です。

床の浮きの原因

床が浮く原因としては、以下のものが考えられます。

- 室内の湿度や水ぶきの水分によってフローリング材が膨張したり変形したりしている

- フローリング材と下地の接着剤がはがれてフローリングが浮く

- 木材が十分乾燥する前にフローリング材に加工したため、フローリング材の水分が抜けるに従って変形してくる(フローリング材の品質不良)

- 床下の湿気や漏水などを床の下地やフローリングが吸水して盛り上がる

- 床の沈みのせいで、別の場所が浮いたり元の水平位置が上がったりしているように見える

床の浮きの補修費用

新築物件やリフォーム直後の床で反りが起きている場合は、建築会社やリフォーム会社に相談しましょう。補償期間内であれば、無償で補修してもらえる場合もあります。

フローリング材が住宅環境になじむにしたがって状態が落ち着く場合もあるので、業者に相談しつつ様子を見てもよいでしょう。

フローリング材と下地の接着がはがれている場合は、カクシ釘を打ったりフローリングに小さな穴を開けて接着剤を注入したりする補修で改善する可能性が高いです。補修費用は数万円です。

フローリング材が変形している場合や、床下の湿気や漏水でフローリングが盛り上がっている場合は、根太や大引の交換や床の張り替えが必要となることもあり、その費用は高額になる可能性が高いです。数十万円以上の補修費用がかかる場合もあります。

イエコマが選ばれる3つの秘密

通常、ハウストラブルの対応業者は、宣伝・広告費に多額のコストをかけています。

趣向を凝らしたチラシやマグネットが、しょっちゅうポストや新聞に入っていませんか?

でも、たいていの場合、そうしたチラシはゴミ箱に直行してますよね。

これらを作って配り、さらに営業マンも回らせ、見積もりを立てて・・・

ご利用者様に関係のないこれらの作業がすべて施工費に上乗せされ、請求されてきました。

イエコマでは、こうした無駄な営業コストを徹底的に抑えました。

さらに、ご利用者の状況に最適な業者を派遣することで、不要コストを最大限削減。

追加料金なしの明朗会計を実現しました!

通常、ハウストラブルの対応業者は、宣伝・広告費に多額のコストをかけています。

趣向を凝らしたチラシやマグネットが、しょっちゅうポストや新聞に入っていませんか?

でも、たいていの場合、そうしたチラシはゴミ箱に直行してますよね。

これらを作って配り、さらに営業マンも回らせ、見積もりを立てて・・・

ご利用者様に関係のないこれらの作業がすべて施工費に上乗せされ、請求されてきました。

イエコマでは、こうした無駄な営業コストを徹底的に抑えました。

さらに、ご利用者の状況に最適な業者を派遣することで、不要コストを最大限削減。

追加料金なしの明朗会計を実現しました!

開く

各種補修や清掃を安く請け負う業者は、ほかにもあります。

しかし、その多くはそれ“だけ”しか対応できません。

建築物について素人同然の作業員が作業をした結果、「作業が乱暴で、壁に傷がついていた」「作業したその日はよかったが、しばらくしたらまたすぐに異常が発生した」など、かえって状況が悪化するようなケースが少なくないのです。

当社が派遣するのは、住宅設備・内装・外装工事のエキスパート。

施工箇所だけでなく家全体のことを考えた作業で、長く住むためのお手伝いをいたします。

また、当社では、独自の厳しいサービス基準を設け、「サービスマン」として訪問できるスタッフのみ派遣しております。

大切なお住まいのことをお任せいただく者としてふさわしい “礼儀””清潔感”のある対応をお約束いたします。

各種補修や清掃を安く請け負う業者は、ほかにもあります。

しかし、その多くはそれ“だけ”しか対応できません。

建築物について素人同然の作業員が作業をした結果、「作業が乱暴で、壁に傷がついていた」「作業したその日はよかったが、しばらくしたらまたすぐに異常が発生した」など、かえって状況が悪化するようなケースが少なくないのです。

当社が派遣するのは、住宅設備・内装・外装工事のエキスパート。

施工箇所だけでなく家全体のことを考えた作業で、長く住むためのお手伝いをいたします。

また、当社では、独自の厳しいサービス基準を設け、「サービスマン」として訪問できるスタッフのみ派遣しております。

大切なお住まいのことをお任せいただく者としてふさわしい “礼儀””清潔感”のある対応をお約束いたします。

開く

安価な業者に頼んだときに起こりがちなのが、「施工が済んだのに、追加で不必要な工事を勧められて断りにくい」など、しつこい営業を受けるようになってしまうこと。

当社では、良心的な施工業者を手配しているので安心ですが、万が一、施工業者からしつこい勧誘や営業を受けたら、ご相談ください。

ただちにやめるよう、当社がストップをかけます。

窓口と施工が別会社だからこその、安心サービスです。

安価な業者に頼んだときに起こりがちなのが、「施工が済んだのに、追加で不必要な工事を勧められて断りにくい」など、しつこい営業を受けるようになってしまうこと。

当社では、良心的な施工業者を手配しているので安心ですが、万が一、施工業者からしつこい勧誘や営業を受けたら、ご相談ください。

ただちにやめるよう、当社がストップをかけます。

窓口と施工が別会社だからこその、安心サービスです。

開く

![イエコマ]() の初回限定価格について

の初回限定価格について

イエコマの初回限定価格は、イエコマとの提携店であるネクサスアールグループの会員サービスの会員価格となります。

イエコマのサービスを申し込んでいただいた方には、上記会社より会員サービスのご案内をさせていただいております。

会員サービスはイエコマのお得な初回限定価格でサービスがご利用いただけるだけでなく、一部無料でハウスメンテナンスのメニューが受けられる、お得なホームサポートサービスです。

※会員サービスに関するお問い合わせは、イエコマでは承っておりません。 お申し込みなどの詳細については、各施工店のサービススタッフまでお問い合わせください。

イエコマの初回限定価格は、イエコマとの提携店であるネクサスアールグループの会員サービスの会員価格となります。

イエコマのサービスを申し込んでいただいた方には、上記会社より会員サービスのご案内をさせていただいております。

会員サービスはイエコマのお得な初回限定価格でサービスがご利用いただけるだけでなく、一部無料でハウスメンテナンスのメニューが受けられる、お得なホームサポートサービスです。

※会員サービスに関するお問い合わせは、イエコマでは承っておりません。 お申し込みなどの詳細については、各施工店のサービススタッフまでお問い合わせください。

開く

お客様の声

お電話の場合

1. 当社までお電話をください

2. オペレーターがお客様のご希望のメニューをお伺いします

3. ご状況を詳しくお聞きした上で作業の日程を調整します

4. お約束した日時に、担当施工店がお伺いして作業します

メールフォームの場合

1. メールフォームに必要事項を記入してください

2. 当社よりメールにてご連絡させていただきます

お問合せ内容に対するサービス内容、料金、その他詳細を提示します

十分に納得された上で、ご返信くださいませ

3. イエコマまたは担当施工店よりお電話いたします

ご状況を詳しくお聞きした上で作業の日程を調整します

4. お約束した日時に、担当施工店がお伺いして作業します