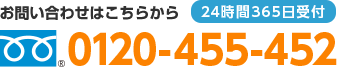

家の水回りのなかでもとくにカビが生えやすい場所が、お風呂場です。擦ってもなかなか落ちないカビ汚れに、困っている人も多いのではないでしょうか。またカビは咳やアレルギー症状などの健康被害を引き起こす恐れもあるため、きれいに落としたいものです。

今回はお風呂のカビの種類と発生原因についてくわしく解説。カビ取りの方法も種類別にわかりやすく説明します。

お風呂のカビ汚れは落ちづらく、落としてもすぐにまた発生しやすいのが特徴です。カビ発生の予防方法も紹介するので、自宅の浴室のカビ汚れにお困りの人はぜひ実践してみましょう。

お風呂に発生するカビの種類と原因

お風呂に発生する主なカビの種類は、以下の2種類です。効果的にカビを落とすために、カビの特徴やそれぞれのカビが発生する原因を確認しましょう。

黒カビ

お風呂でよく見られるのが、黒くポツポツとした黒カビです。天井や床、ゴムパッキンや洗面器などに発生します。

黒カビの正体は『クラドスポリウム』という糸状菌(糸状の菌糸で構成される微生物)です。繁殖しやすく、根を張ると頑固で落ちづらいのが特徴です。また、胞子を空気中に飛散させるため、それを吸い込むとアレルギーや喘息などの健康被害を引き起こす恐れがあります。

浴室に黒カビが発生しやすい原因は、皮脂汚れや石けんカスなどを栄養源としていることに加え、お風呂という高温多湿の環境が、黒カビの繁殖に適しているためです。またこの後説明する赤カビもエサにして繁殖します。

赤カビ

ピンク色でヌルヌルとした赤カビも、お風呂場でよく見られる汚れのひとつです。浴室の床や壁、浴槽、洗面器などに発生します。

実は赤カビはカビではなく、酵母菌の一種である『ロドトルラ』という微生物です。擦れば比較的簡単に落とすことができ、人体への影響は心配ありません。しかし黒カビのエサとなるため、放置しないことが大切です。

浴室で赤カビが発生しやすい原因もまた、皮脂汚れ・石けんカスなどの栄養源に加え、高温多湿という環境要素がそろっていることです。

お風呂のカビ取り方法

効率的に掃除するためにも、それぞれのカビ汚れを除去する方法をチェックしましょう。

黒カビ

根を張ると落ちにくい黒カビは、カビ取り剤に塩素系漂白剤を使います。塩素系漂白剤は強力な漂白力があり、殺菌作用や消臭効果があります。以下の手順で黒カビを落としましょう。

- 1.カビ周りの水気を拭き取る

- 2.塩素系漂白剤を吹き付ける

- 3.上からラップをして15~30分ほど放置する

- 4.ラップを剥がして水でしっかり洗い流す

塩素系漂白剤にはスプレータイプやジェルタイプなど、さまざまな商品が販売されています。広範囲に吹き付けるときはスプレータイプ、壁など液だれしやすい場所に使うときはジェルタイプなど、場所によってタイプを選ぶとよいでしょう。

赤カビ

赤カビは黒カビと比べて、簡単に落とすことができる汚れです。酸性の汚れのため、アルカリ性洗剤を使っての掃除が効果的です。重曹や、さらにアルカリ性が強いセスキ炭酸ソーダを使って掃除するとよいでしょう。

- 1.赤カビがある部分にシャワーをかける

- 2.重曹をふりかける(またはセスキ炭酸ソーダをスプレーする)

- 3.3分ほど放置する

- 4.スポンジや古歯ブラシを使って軽い力で擦る

- 5.しっかり洗い流す

お風呂のカビ取りを行う際に注意すべきこと

お風呂のカビ取りをする際は、いくつか注意すべきポイントがあります。掃除を始める前に、必ず確認しましょう。

換気をする

カビ取りをする際は必ず換気扇を回し、浴室のドアや窓も開けて掃除しましょう。塩素系の洗剤など、ツンとする刺激臭があるものがあり、浴室内に臭いがこもると目や鼻、喉などに刺激となるためです。

ゴム手袋やマスクを着用する

使用する洗剤によっては手荒れが生じたり、強烈な臭いに刺激されて咳や喉の痛みが出たりする恐れもあります。掃除中はゴム手袋やマスクを着用して、肌や粘膜に刺激を与えないようにしましょう。

洗剤を混ぜない

「混ぜるな危険」と表記された洗剤は、他の洗剤と混ぜて使用してはいけません。特に、酸性タイプの洗剤と塩素系洗剤を混ぜると、塩素ガスが発生する恐れがあります。

塩素ガスは人体に有毒なガスで、刺激臭が強く、吸入すると咳や呼吸困難、吐き気などの症状が現れます。重症の場合は肺気腫を起こし、死に至る場合もあるため、大変危険です。

使用する前に試す、長時間放置しない

洗剤を使う前に、目立たない場所に少量を塗布して、色落ちや変質などの影響がないか確認しましょう。また洗剤を付けたまま長時間放置しないようにしてください。とくにゴムパッキンなどは劣化して変形が起こりやすいため気をつけましょう。

お風呂のカビの予防方法

お風呂のカビを落としたら、きれいな状態を長くキープさせたいものです。黒カビも赤カビも、以下の温度・湿度・栄養の条件で、増殖しやすくなります。

- 温度:25~30度

- 湿度:70%以上

- 栄養:水分に加えてホコリや水アカ、皮脂汚れや石鹸カスなど、栄養となる有機物がある

お風呂のカビは発生してから落とすのではなく、発生しないようにカビ予防することが大切です。以下を参考に、お風呂のカビの予防方法を実践してみましょう。

50度以上の湯をかける

お風呂を使ったあとは床や壁に50度以上の湯をかけましょう。カビは熱に弱く、50度以上の湯をかけることで成長途中のカビを死滅できるためです。壁などに飛び散った石けんカスなども洗い流すことができます。ただし配管を傷める恐れがあるため、60度以上の湯は流さないように注意してください。

水気を拭き取り、しっかり換気する

温度が25~30度、湿度が70%以上で黒カビや赤カビは発生しやすくなります。お風呂を使った後は換気を行い、浴室内の湿度と温度を下げましょう。このとき床や壁、浴槽に付着している水滴を乾いたタオルで拭き取ると、湿度が下がりやすくなります。

防カビ剤を使う

きれいにお風呂掃除をした後は、防カビ剤を使うとキレイな状態が長続きするため、おすすめです。置き型タイプやスプレータイプ、燻煙剤などさまざまなタイプがあり、使用頻度も2カ月に1回など商品によって異なります。価格は1,000円未満で、ホームセンターなどで購入できます。使いやすいものを選ぶと良いでしょう。

まとめ

お風呂には黒カビや赤カビなどの汚れが発生します。お風呂場はこれらの汚れが繁殖しやすい条件がそろっているため、こまめに掃除する必要があります。今回紹介した方法を参考に、お風呂場のカビ取りを行いましょう。

また、お風呂のカビは発生してから落とすのではなく、発生しないように予防することが大切です。防カビ剤を使用したり、入浴後に換気したりすることで、カビが生えづらくなるでしょう。

住まいのトラブルを解決するイエコマでは、『バスルーム洗浄https://iekoma.com/service/bathroom/』サービスを承っております。実績豊富なスタッフが高圧洗浄機を使い、お風呂場のすみずみまで頑固な汚れをきれいに落とします。自分では対処できない浴室汚れにお困りの人は、イエコマにどうぞお気軽にお問い合わせください。