窓を開けて換気したいけど、虫の侵入に頭を悩ます人は少なくないですよね。

網戸を閉めているのに虫が入ってくるのは、窓の開け方に問題があったり、網戸が劣化していたりすることが原因かもしれません。

当コラムでは、網戸を閉めていても虫が侵入する理由と対策を解説します。

虫の侵入が嫌で窓を開けられないとお悩みの人は、ぜひ参考にしてください。

網戸を閉めているのに虫が入ってくる理由

網戸は虫の侵入を防ぐ役割を担いますが、以下の4つのことが理由で虫を通してしまうことがあります。

- 網戸が破れている

- 網戸の網目より小さい虫が侵入している

- 部材が劣化している

- 網戸を正しく使えていない

それぞれくわしく説明します。

理由①網戸が破れている

網戸が破れていると、破れた個所から虫が侵入します。たとえ小さな破れでも、虫にとっては十分な侵入口となるのです。

網戸ネットの寿命は一般的な素材であるポリプロピレン製で約5~10年です。網戸は経年劣化により、穴や破れが生じます。ペットが引っかいたり、物が網戸にぶつかったりすることも網戸が破れる原因となります。

網戸に穴や破れがないか、まずは確認してみましょう。

理由②網戸の網目より小さい虫が侵入している

網戸の網目よりも小さい虫は、網目からの侵入が可能です。

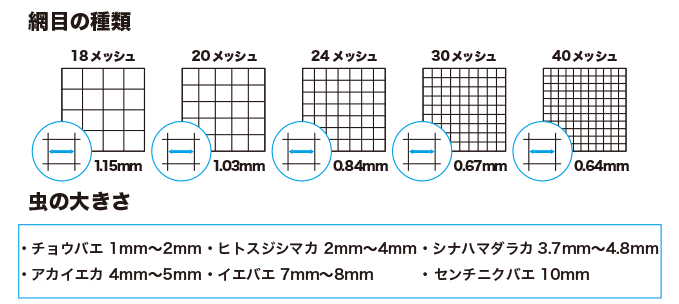

網戸の網目の細かさは「メッシュ」と呼ばれ、1平方インチ(約6.45平方cm)あたりにある網目の数の単位で表されます。メッシュの数字が大きいほど、網目は細かくなります。

一般家庭で使われる網戸は18~20メッシュが多いです。18メッシュの網目は、1辺が1mmほどの大きさとなっています。ヒトスジシマカのように、体長が1mm以上の虫であれば網目からの侵入は不可能です。

しかし、体長が1mm以下の小さな虫は、網戸の目をすり抜けて侵入が可能です。

理由③部材が劣化している

次のような部材が劣化していると網戸に隙間ができ、そこから虫が侵入しやすくなります。

- 網戸ネット

- モヘア

- 戸車

網戸の寿命は約5~10年です。特に日当たりがよく紫外線の影響を受けやすい環境だと劣化しやすくなります。

網戸ネットが劣化していると穴が開いたり、たるみが生じたりします。使用年数が長かったり、網戸ネットがたるんでいたりしたら、劣化のサインです。

モヘアとは網戸の両サイドについているフサフサした毛のことです。モヘアがあることで、網戸と窓の隙間を埋め、虫の侵入を防ぎます。

モヘアの毛がすり減っていたり、触ったときに毛が抜けたりしたら、劣化のサインです。モヘアが劣化すると窓と網戸の間に隙間ができ、虫が侵入しやすくなります。

戸車とは、網戸がスムーズに動くように、網戸の下部の左右についている部品のことです。

戸車の寿命は3~4年とされています。網戸を開閉するときに重かったり、変な音がしたりしたら、劣化のサインです。

戸車が劣化すると、左右の戸車の高さがずれ、網戸周りに隙間ができます。網戸を閉めていても窓サッシとの間に隙間ができ、虫の侵入口を作ってしまいます。

理由④網戸を正しく使えていない

網戸には、正しい使い方があります。間違った使い方をすると、網戸と窓の間に隙間を作り虫が侵入してくる通路を作ってしまうのです。

網戸を閉めていても虫が入ってくるのは、網戸を正しく使えていない可能性が考えられます。

網戸の正しい使い方は、次の章でくわしく解説します。

網戸の正しい使い方

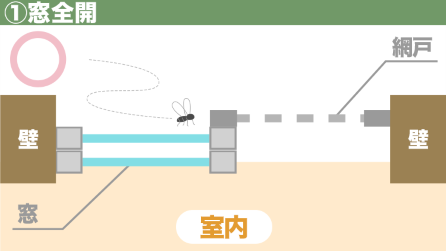

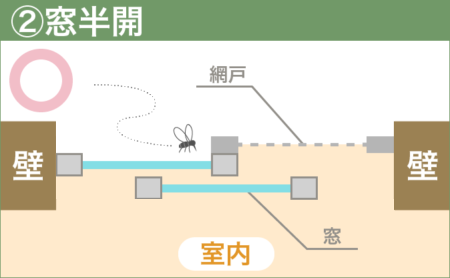

網戸を正しく使うには、窓の開け方が重要となります。

窓を開ける際に、外側の窓ではなく室内側の窓(一般的に室内から見て右側)を開けることがポイントです。このとき網戸は、右側に設置します。

室内側の窓を開けることで、窓と網戸の間に隙間ができず、虫が侵入するのを防ぎます。

窓を全開にする場合も、半分まで開ける場合も同様です。

窓を開ける際には、かならず室内側(右側)の窓を開けるようにしましょう。

逆に外側の窓(左側)を開けてしまうと、窓と網戸の間に隙間ができ、虫が侵入します。

網戸を正しく使うことは、虫の侵入を防ぐために大切なことです。

虫の侵入対策

網戸は虫の侵入を防ぐ重要なアイテムです。

網戸を閉めても虫が侵入する場合は、次の5つの対策を検討してみましょう。

- 網戸のメッシュを細かいものに変える

- 古い網戸を交換する

- モヘアを交換する

- 穴は早めに補修する

- 網戸専用の虫よけスプレーを使う

網戸のメッシュを細かいものに変える

小さい虫の侵入が多い場合や、自然豊かな環境で虫の発生が多い住まいの場合は、網戸のメッシュを細かいものに替えることがおすすめです。

一般家庭で多く使われている18メッシュの網戸は、1mm以下の小さな虫は防げません。

マスの大きさが1mm以下である24メッシュなどの網戸ネットに交換すると、虫対策に効果的です。

古い網戸を交換する

網戸ネットの耐久年数は素材や環境によって異なりますが、一般的な素材であるポリプロピレンで約5~10年です。雨風や紫外線による影響や経年劣化から、網戸ネット

また、経年劣化による戸車の破損やズレで建付けが悪くなり、網戸と窓サッシとの間に隙間ができることもあります。

網戸ネットを張り替えたり、網戸全体を交換したりすることで、虫の侵入を防ぎましょう。

網戸ネットはDIYで張り替えが可能です。自分で張り替えるのが難しい場合は、業者に依頼しましょう。

モヘアを交換する

モヘアは網戸の開閉による摩擦や紫外線の影響で毛がすり減ったり、ちぎれたりすることがあります。

モヘアは網戸と窓の隙間を埋め、虫の侵入を防ぐ大切な役割を担います。モヘアの劣化が見られる場合は、新しいものに交換しましょう。

部材はホームセンターなどで購入でき、自分で交換が可能です。毛の長さは5mm・7mm・9mmなど種類が選べます。窓と網戸の隙間を埋めるために、実際の隙間よりも1mmほど長めの毛を選ぶとよいでしょう。

穴は早めに補修する

網戸に穴が開いている場合は、たとえ穴が小さくても早めに補修することが大切です。放置すれば、穴が大きくなったり、虫の侵入口になったりします。

小さな穴であれば補修シートで穴をふさぎ、自分で補修することが可能です。補修シートはホームセンターなどで購入でき、価格は500円前後です。100円ショップでも販売しているので、手軽に購入して補修ができるでしょう。

ただ、補修シートはあくまで応急処置のため、早めに網戸を張り替えることをおすすめします。

網戸の補修方法について詳しく知りたい方は、下記コラムをご覧ください。

- こちらの記事もチェック

網戸の修理方法と費用について解説!網戸の張り替え方法もご紹介

自宅の網戸が破れたままになっていたり、スムーズに開閉しづらく…

2025.6.28須藤瑶子

網戸専用の虫除けスプレーを使う

網戸専用の虫除けスプレーは、網戸に直接薬剤をスプレーすることで虫の侵入を防ぎます。スプレーには、虫を寄せ付けない成分が入っていて、網戸の内側と外側の両面にまんべんなくスプレーするだけで手軽に虫対策ができます。

ホームセンターやネットショップなどで購入可能です。

ただし、効果を持続させるためには、定期的にスプレーする必要があります。

夏場など、特に虫の侵入が多発する時期に合わせて使用すると効果的です。

まとめ

網戸が閉まっているのに、虫が室内に侵入してくるのは、以下のような理由が考えられます。

- 網戸の破れ

- 網戸の網目より小さい虫が侵入している

- モヘアなどの部品の劣化で隙間ができている

- 網戸を正しく使えていない

虫が入ってこないようにするためには、早めにネット交換などの対策を行うことが大切です。

「自分で網戸を補修する自信がない」「劣化した網戸を新しいものに交換したい」という人は、イエコマの網戸張り替えサービスをご利用ください。

イエコマでは、初回利用に限り、網戸ネットの張り替えを1枚1,100円(税込み)で承っています。出張費も無料です。

網戸の張り替えを検討中の人は、イエコマまでお気軽にお問い合わせください。

- こちらの記事もチェック

網戸張り替え

▼▼注意事項はこちら▼▼ 注意事項 開く + ▪…

iekoma.com

網戸張り替えサービス

網戸張り替えが、材料費込みで…

1枚あたり 1,100円(税込)

※6枚までの受付

※全サイズ統一価格!!